従業員の体調不良による生産性低下や離職率の高さに課題を感じていませんか。

これらの経営課題を解決する「戦略的投資」として注目されているのが「健康経営」です。単なる福利厚生ではなく、従業員の健康を人的資本と捉え、生産性、ひいては企業価値の向上を目指す経営手法です。

本記事では、健康経営の基本から、経営層が求める投資対効果(ROI)の測定、そして人的資本経営との連携まで、企業を成長に導くための実践ポイントを体系的に解説します。

- 健康経営の基本知識や優良法人認定制度など、必要な情報が体系的に理解できる

- 健康経営が採用活動に与える具体的なメリットと投資対効果が把握できる

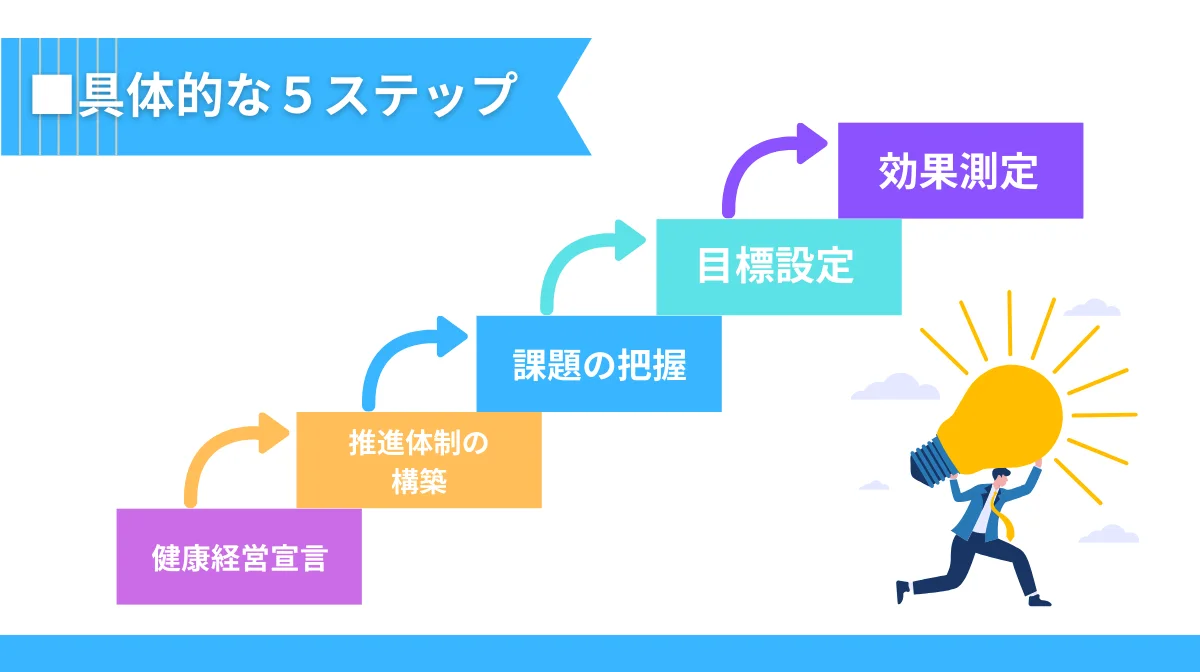

- 5つの実施ステップで、自社にあった導入計画が立てられる

1.健康経営とは?基本的な定義と背景

健康経営は、従来の「健康管理は個人の責任」という考え方から大きく発展した、現代企業に不可欠な経営戦略です。

経済産業省が定義する健康経営の意味

経済産業省は健康経営を「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること」と定義しています。これは、単なる福利厚生や法令遵守の枠を超え、健康管理を経営戦略の一環として位置付ける考え方です。

従来の健康管理が「守りの健康管理」だったのに対し、健康経営は「攻めの健康投資」として位置づけられ、企業の成長戦略の一環として実践されています。

健康経営の歴史と日本での普及状況

健康経営が生まれた背景や、日本でどのように普及していったのかを年表でみていきましょう。

1992年

「ヘルシー・カンパニー思想」の提唱

アメリカの経営学者ロバート・H・ローゼン博士が提唱。企業の医療費負担増が背景にあった。

2006年

NPO法人健康経営研究会が発足

アメリカの概念を日本の企業文化に適応させる取り組みが始まる。

2013年

「日本再興戦略」で国策へ

国民の健康寿命延伸が重要課題として閣議決定され、健康経営が国策として位置づけられる。

2014年

健康経営銘柄の創設

経済産業省と東京証券取引所が共同で、優れた健康経営を実践する上場企業を選定する制度を開始。

2016年

健康経営優良法人認定制度が創設

中小企業なども含め、優れた健康経営を実践している法人を「見える化」する認定制度が始まる。

現在では健康経営優良法人認定企業数が大幅に増加しており、2024年には大規模法人部門で2,988法人、中小規模法人部門で16,733法人が認定されています。

健康経営が注目される社会的背景

健康経営が注目される背景には、日本が直面する深刻な社会課題があります。

- 生産年齢人口の減少

少子高齢化の進行により、企業は限られた人材でより高い生産性を実現する必要がでてきた。 - 国民医療費の増大

厚生労働省の最新データ(令和4年度)によると、10年前(平成24年度)の39.2兆円から47.4兆円に増加しており、増加率は約21%

これらの課題に対応するため、従業員の健康を維持・増進し、医療費を抑制しながら生産性を向上させる健康経営が、企業と社会の持続可能な発展に不可欠な戦略として注目されているのです。

▼あわせて読みたい

健康経営の実現には働き方改革との連携が不可欠です。こちらの記事では、運送会社での具体的な推進マニュアルをご紹介します。

2.企業が健康経営に取り組む5つのメリット

健康経営は企業にとって単なるコストではなく、将来への投資として大きなリターンをもたらします。ここでは、具体的にどのようなメリットがあるのか詳しく解説します。

生産性向上と業績アップ

健康経営を導入することで、以下のような課題を解決し、従業員の生産性向上が期待できます。

- 「プレゼンティーズム」の改善

体調不良やストレスにより出勤していても十分なパフォーマンスを発揮できない「プレゼンティーズム」が改善され、労働生産性が大幅に向上する。 - 集中力低下による業務効率の改善

心身の健康が保たれることで、集中力や創造性が高まり、チームワークが改善。その結果、業務効率が向上し、売上や利益の拡大につながる。

企業価値の向上(ESG評価・株価への影響)

健康経営への取り組みは、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資を重視する投資家から高く評価されます。

従業員の健康と安全に配慮する企業姿勢は「S(社会)」の重要な構成要素であり、ESG評価の向上を通じて、株価にも好影響を与えることが経済産業省の調査で示されています 。

金融機関からの融資や優秀な人材獲得においても有利に働きます。

企業イメージ向上と採用力強化

健康経営に取り組む企業は「従業員を大切にする企業」として社会から高く評価され、企業ブランドの向上につながります。特に健康経営優良法人認定を取得することで、対外的な信頼性が高まり、顧客や取引先からの印象も良くなるでしょう。

採用活動においても、新卒採用では学生の約8割が福利厚生や働き方を重視しており、健康経営は優秀な人材を引きつける強力な武器となります。

■健康経営で優秀なドライバーを確保しませんか

健康経営で働きやすい環境を整えることで、優秀なドライバー人材の確保につながります。優秀な人材をお探しなら、ぜひカラフルエージェント ドライバーをご活用ください。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

従業員の離職率低下と定着率向上

健康経営により働きやすい環境が整うことで、従業員の会社への愛着や満足度が向上し、離職率の低下が期待できます。体調不良やメンタルヘルスの問題による退職を予防できるだけでなく、従業員が「この会社で長く働き続けたい」と感じる職場環境を構築できるのです。

離職率が下がることで、以下のような効果が期待されます。

- 新規採用にかかるコストや時間を削減できる

- 既存従業員の経験やスキルを長期間活用できる

- 組織の知識やノウハウが蓄積され、業務の質や効率が改善

人材不足が深刻な現代において、優秀な人材を長期間確保できることは企業の大きな競争優位となるのです。

▼あわせて読みたい

離職に悩む企業の皆さまは、こちらの記事も参考にしてください。ドライバーの離職原因と効果的な定着対策について、具体的な改善方法を詳しく解説しています。

医療費削減と健康保険料負担軽減

従業員の健康状態が改善されることで、企業が負担する医療費や健康保険料を大幅に削減できます。以下のような取り組みで、重篤な疾患への進行を防ぎ、高額な医療費発生を抑制できるでしょう。

- 定期健康診断の結果改善

- 生活習慣病の予防

- メンタルヘルス不調の早期発見・対応など

また、健康経営により従業員の健康意識が向上し、自主的な健康管理が促進されることで、病院受診や薬剤費などの医療費も自然に減少します。その結果、健康保険組合の財政状況改善により、将来的な保険料率上昇の抑制も期待できるでしょう。

法令遵守とリスクマネジメント強化

健康経営は労働安全衛生法などの法令遵守を確実にするだけでなく、企業のリスクマネジメント強化にも大きく貢献します。過労死や労災事故の防止、メンタルヘルス不調による労務トラブルの回避により、企業の法的リスクを大幅に軽減するのです。

また、従業員の健康状態を継続的にモニタリングすることで、問題の早期発見・早期対応が可能となり、重大な事態に発展する前に適切な措置を講じられるでしょう。

健康経営の取り組みは、万が一の労務トラブル発生時に企業が適切な配慮を行っていた証拠としても活用できます。

3.健康経営のデメリットと注意点

初期投資と継続的な費用負担

効果測定の難しさと長期的な視点

従業員の理解と参加促進の課題

健康経営には多くのメリットがある一方で、注意すべき課題も存在します。

初期投資コストと継続的な費用負担

健康経営を導入するには、健康診断の充実、フィットネス施設の設置、専門スタッフの雇用、健康管理システムの導入など、相当な初期投資が必要です。中小企業では特に予算確保が課題となり、経営層の理解を得るのに時間がかかるケースも珍しくありません。

また、健康経営は継続的な取り組みが鍵となるため、一度始めたら長期間にわたって費用が発生し続けます。外部業者への委託費用、健康セミナーの開催費、従業員向けの健康グッズ購入費など、年間を通じて様々なコストが積み重なります。

これらの費用は将来の医療費削減や生産性向上による利益で回収できる「投資」として捉え、中長期的な視点で費用対効果を評価しましょう。

効果測定の難しさと長期的な取り組みの必要性

健康経営の効果は数値化が困難で、営業成績のように短期間で明確な結果を示すことができません。従業員の健康状態改善や生産性向上は徐々に現れるため、効果を実感できるまで最低でも1年程度の期間が必要とされています。

また、健康経営の成果を測定するためのKPI設定も複雑で、以下のような多角的な指標を継続的にモニタリングする必要があります。

- 医療費の削減具合

- 離職率の変化

- 従業員満足度が向上しているかなど

経営層からは「本当に効果があるのか」という疑問を持たれることも多く、根気強く継続する姿勢が求められるでしょう。

効果測定の精度を高めるため、定期的な従業員アンケート実施、健康データの分析、外部機関による客観的評価などを組み合わせて、多面的に効果を検証することが重要です。

従業員の理解獲得と参加促進の課題

健康経営の成功には従業員の積極的な参加が不可欠です。しかし「健康管理は個人の問題」と考える従業員や、新しい取り組みに消極的な従業員も存在し、参加率の向上が大きな課題となります。

また、業務時間外での健康イベント参加を求められることで、従業員の負担感が増加する可能性もあります。これらの課題を解決するため、健康経営の目的とメリットを丁寧に説明し、従業員のプライバシー保護を徹底することが重要です。

また、参加しやすい仕組みづくりや、インセンティブ制度の導入により、従業員の自発的な参加を促進する工夫が必要となります。

▼あわせて読みたい

運送業界において、ドライバーメンタルヘルス対策は避けて通れない課題です。こちらの記事では、具体的な支援方法などについて詳しく解説しています。

4.健康経営優良法人認定制度の活用法

健康経営優良法人認定制度は、優良な健康経営を実践している企業を「見える化」し、社会的な評価を受けられる環境を整備する制度です。

認定制度の概要と申請条件

健康経営優良法人認定制度は、経済産業省と日本健康会議が運営する公的な顕彰制度で、従業員数に応じて2部門にわかれます。

| 部門名 | 従業員数 | 必須条件 |

|---|---|---|

| 大規模法人部門 | 301名以上 | 健康宣言の社内外への発信 |

| 中小規模法人部門 | 300名以下 | 加入している健康保険組合や全国健康保険協会の健康宣言事業への参加 |

認定には、経営理念・方針、組織体制、制度・施策実行、評価・改善、法令遵守・リスクマネジメントの5つの評価フレームワークに基づく要件を満たす必要があります。申請は年1回行われ、書面審査により認定が決定します。

認定取得による具体的なインセンティブ

健康経営優良法人に認定されると、金融機関や自治体から様々な優遇措置が受けられます。

■具体的には…

運動促進

社内フィットネス施設の設置、外部スポーツクラブとの法人契約、階段利用キャンペーン、ウォーキングイベントの開催などを実施します。

食生活改善

社員食堂でのヘルシーメニュー提供、栄養バランスの表示、野菜摂取促進キャンペーン、管理栄養士による個別指導を行います。

禁煙支援

禁煙外来費用の補助、禁煙セミナーの開催、ニコチン代替療法の提供、完全禁煙達成者への奨励金支給などを実施します。

定期健康診断の充実

法定項目に血液検査拡充やがん検診を加え、人間ドック費用も補助します。要再検査者への受診勧奨を徹底し、疾病の早期発見・治療を支援します。

これらの経済的メリットに加えて、認定ロゴマークを名刺やホームページ、求人票などで使用でき、企業の信頼性向上や採用力強化にも大きく貢献します。

ホワイト500・ブライト500の上位認定について

健康経営優良法人の中でも特に優秀な取り組みを行っている上位500法人は、「ホワイト500」(大規模法人部門)、「ブライト500」(中小規模法人部門)として特別に顕彰されます。これらの上位認定を取得するには、より厳しい基準をクリアする必要があり、健康経営の質的な充実度が評価されます。

上位認定企業は経済産業省や各種メディアで積極的に紹介され、健康経営のリーディングカンパニーとして高い社会的評価を得られます。また、優秀事例として他企業からの視察や講演依頼も増え、企業のブランド価値向上に大きく貢献するでしょう。

人材採用においても、優秀な候補者からの注目度が高まり、競合他社との差別化を図る強力な武器となります。

5.健康経営の具体的な実施ステップ

健康経営を成功させるには、体系的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、5つのステップで導入手順を説明します。

ステップ1:健康経営宣言と経営層のコミット

健康経営の第一歩は、経営トップによる「健康経営宣言」です。社長や代表取締役が健康経営の重要性を理解し、全社を挙げて取り組む姿勢を内外に示すことが最初のステップとなります。

宣言では、健康経営を行う理由、目指す姿、具体的な方針を明確に示し、経営理念や企業方針に健康経営を位置づけます。社内向けには全社会議や社内報を通じて、社外向けにはプレスリリースやホームページで宣言を発信します。

また、加入している健康保険組合や全国健康保険協会の健康宣言事業にも参加し、公的な枠組みでの宣言も行いましょう。

ステップ2:推進体制の構築と担当者選定

企業規模に応じて、健康経営専門部署の新設や既存部署内での担当者配置を行います。推進責任者は経営層が務め、実務担当者として人事部門、総務部門、労務部門から適切な人材を選定しましょう。

また、産業医、保健師、カウンセラーなどの専門職との連携体制も整備し、医学的な観点からのサポートを確保します。健康保険組合との連携も重要で、データヘルス計画との整合性を図りながら効率的な取り組みを実現してください。

健康保険組合のデータヘルス計画とは

健康経営や保健事業の取り組みをデータに基づいて計画・改善するための制度です。健康施策の効果をデータで検証し、より効果的な取り組みを進めます。

■健康経営推進体制にプロの力を活用しませんか

運送業界では、ドライバーの健康管理に精通した人材が必要となります。カラフルエージェント ドライバーでは、健康経営の推進をサポートする経験豊富な人材を紹介できます。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

ステップ3:現状分析と健康課題の把握

効果的な健康経営施策を立案するため、従業員の健康状態を詳細に分析し、どのような課題があるかを特定します。

健康データ分析

従業員の健康状態を詳細に分析し、課題を特定します

部署別・年代別に生活習慣病リスク、要再検査率、受診率などを詳しく調査し、組織全体の健康状態を正確に把握します。

高ストレス者の割合や、職場環境の問題点を分析。メンタルヘルス不調のリスク要因を早期に特定し、対策を講じます。

従業員の健康に関する意識や、日々の業務で感じている悩み、会社への要望などを直接収集し、現場のリアルな声を施策に反映させます。

労働時間、休暇取得状況、さらには離職率・休職率のデータを多角的に分析し、働き方に関する潜在的な課題を明確にします。

これらのデータを統合的に分析し、組織全体および部署ごとの健康課題を優先度とともに整理し、具体的な改善目標を設定しましょう。

ステップ4:目標設定と具体的施策の企画

現状分析で明確になった健康課題に基づき、SMART原則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)に従って具体的な目標を設定します。

- Specific:具体的

- Measurable:測定可能

- Achievable:達成可能

- Relevant:関連性

- Time-bound:期限付き

■具体例

「2年以内に生活習慣病リスク者を20%削減」「1年以内にストレスチェック高ストレス者割合を10%以下に」など

数値化可能で期限の明確な目標を設定しましょう。

ステップ5:施策実行と効果測定・改善

企画した施策を段階的に実行し、PDCAサイクルによる継続的な改善を行います。

- ■施策の実行

- 従業員への周知徹底、参加しやすい環境整備、適切なタイミングでの実施を心がける

- ■効果測定

- 健康指標(健康診断結果、ストレスチェック結果など)、生産性指標(労働時間、離職率、アブセンティーズムなど)、経営指標(医療費、従業員満足度など)の定期的なモニタリング

- ■進捗確認

- 四半期ごとの振り返り会議で進捗状況を確認し、目標達成度の評価、課題の特定、改善策の検討を行いう

効果が見られない施策については内容を見直し、成功した施策については横展開を図ります。また、従業員からのフィードバックを積極的に収集し、施策の改善に活用しましょう。これらの活動を通じて、組織に健康経営の文化を根付かせ、持続可能な活動を実現します。

▼あわせて読みたい

健康診断結果の活用は、健康経営の基本です。こちらの記事では、健康診断の運用と管理について詳しく解説しています。

6.健康経営の代表的な取り組み事例

健康経営では、従業員の心身両面の健康を支援するため、各企業でさまざまな取り組みが行われています。

メンタルヘルス対策の具体例

メンタルヘルス対策は現代の健康経営において基礎的な要素の一つです。企業で実践されている、具体的な取り組みをみていきましょう。

ストレスチェックの充実

法定の年1回実施に加え四半期ごとの簡易チェックを行い、早期発見・早期対応を図ります。高ストレス者には産業医面談を積極的に勧奨し、必要に応じて専門医へ紹介します。

相談窓口の設置

社内カウンセラーや外部EAP(従業員支援プログラム)との契約により、24時間いつでも匿名で相談できる体制を整備します。

管理職向けのメンタルヘルス研修

部下の変化に気づく観察力、適切な声かけの方法、専門機関への橋渡しスキルを習得させ、ラインケアを強化します。

また、職場環境の改善として、長時間労働の是正、業務負荷の適正化、コミュニケーション促進の取り組みを実施し、ストレス要因を根本から軽減します。

フィジカルヘルス向上の取り組み

身体的健康の向上には、運動機会の提供と生活習慣の改善支援が効果的です。

ストレスチェックの充実

法定の年1回実施に加え四半期ごとの簡易チェックを行い、早期発見・早期対応を図ります。高ストレス者には産業医面談を積極的に勧奨し、必要に応じて専門医へ紹介します。

相談窓口の設置

社内カウンセラーや外部EAP(従業員支援プログラム)との契約により、24時間いつでも匿名で相談できる体制を整備します。

管理職向けのメンタルヘルス研修

部下の変化に気づく観察力、適切な声かけの方法、専門機関への橋渡しスキルを習得させ、ラインケアを強化します。

働き方改革との連携施策

健康経営と働き方改革を連携させることで、相乗効果を生み出すことができます。

労働時間管理

残業時間の上限設定、有給休暇取得率の目標設定、フレックスタイム制度を導入します。

ワークライフバランスの改善を図ります。

テレワーク制度の活用

通勤ストレスの軽減、感染症対策、育児・介護との両立支援などを行います。

多様な働き方を支援します。

休暇制度の充実

リフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇、ボランティア休暇などの特別休暇を設けます。

従業員の心身のリフレッシュを促進します。

業務効率化

会議時間の短縮、資料のペーパーレス化、AI・RPAの活用を進めます。

残業時間を削減し従業員の負担を軽減します。

これらの取り組みにより、従業員が健康的に働き続けられる職場環境を構築し、持続可能な組織運営を実現できるでしょう。

7.健康経営導入時によくある質問と解決策

健康経営を導入する際に、よく企業が直面する課題や疑問にお答えします。

Q.経営層へのよい提案方法を教えて

A.投資対効果を具体的な数値で示すことが重要です。

健康経営を導入することで得られるそれぞれの効果を、数値的な根拠で提示します。

- 医療費削減効果

現在の従業員一人当たり医療費と他社比較データを示し、改善による削減見込み額を算出 - 生産性向上効果

プレゼンティーズムによる生産性低下率(約20-30%)と改善による売上増加見込みを提示 - 離職率改善

新規採用・教育コストの削減額を具体的に計算し、定着率向上の経済効果を明示

健康経営優良法人認定による金利優遇や助成金活用の可能性も併せて提案し、実質的な負担軽減を示しましょう。

経営層の理解を得やすくするため、まず低コストで効果の見込める施策から始めるのもおすすめです。

■健康経営の効果を最大化する人材戦略をサポート

施策導入の成功には、その価値を理解し推進できる人材が不可欠です。運送業界で健康経営の経験を持つ人材をお探しの企業様に、カラフルエージェント ドライバーが最適な候補者をご紹介いたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら

Q.中小企業におすすめの取り組みはある?

A.低コストでできる取り組みを導入しましょう。

工夫次第でコストをかけずに、従業員の健康を促進できる取り組みは数多くあります。

- 既存の健康診断結果を活用した保健指導の充実

- 職場環境の改善(照明・換気・清掃の徹底)

- ラジオ体操や階段利用促進などの運動習慣づくりなど

また、外部リソースの活用として、健康保険組合の保健事業との連携、地域の保健所や医師会のサポート、健康経営アドバイザーの無料相談などを積極的に利用しましょう。

効果が確認できた施策から予算を増やしていく段階的な拡大により、無理のない範囲で継続的な改善を図ることが可能です。

Q.効果が見えない場合はどうする?

A.測定方法と指標の見直しを行います。

定量的な指標(医療費、離職率など)に加えて、定性的な指標(従業員の声、職場の雰囲気の変化など)も含めて多面的に評価します。従業員アンケートを詳細に実施し、健康意識の変化、ストレス軽減の実感、職場満足度の向上などの兆候を把握しましょう。

施策の見直しをする場合は、参加率の低い取り組みの原因分析を行い、時間帯の変更、内容の改善、インセンティブの追加などを検討します。

重要なのは、健康経営が長期的な取り組みであることを組織全体で共有し、短期的な成果にとらわれずに継続的に改善を重ねる姿勢を維持することです。

▼あわせて読みたい

健康経営の効果測定にはストレスチェックが欠かせません。こちらの記事では、ストレスチェック制度の導入から運用までを、人事担当者向けにわかりやすく解説しています。

8.長期的視点で築く健康経営の成功戦略

健康経営は、従業員の健康を企業の重要な資源と捉え、戦略的な投資によって持続的な成長を目指す経営手法です。記事で紹介した基本的な定義や具体的な実施ステップを活用すれば、効果的な健康経営を推進できるでしょう。

大切なのは、従業員の声に耳を傾け、継続的な改善を重ねることです。短期的な成果を求めすぎず、長期的な視点で健康文化を育てていくことで、従業員の幸福度向上と企業業績の向上を両立できるでしょう。

■健康経営で選ばれる企業になるために

健康経営の推進により企業の魅力が向上し、優秀な人材からも注目される企業へと成長できます。カラフルエージェント ドライバーでは、健康経営に積極的に取り組む企業様の採用活動を全面的にサポートいたします。

▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら